マーケティングBLOG

教育現場で進むウェルビーイング教育とは?生徒と教員の幸福を高める実践方法

導入実績800サイト以上!!

「カスタメディア」の事例ダウンロードは

こちら

近年、教育現場では「ウェルビーイング(well-being)」を重視する動きが広がっています。単なる心身の健康だけでなく、心理的な幸福感や人間関係の満足度を含むウェルビーイングは、生徒の学習意欲や集中力、そして教員の働きがいにも深く関わります。本記事では、学校で実践できるウェルビーイング教育の具体的な取り組みや、学習成果との関係、国内外の事例をもとにその重要性を解説します。

目次

ウェルビーイングとは

ウェルビーイングの定義

ウェルビーイングの定義は、多面的なものであり、個人の身体的、精神的、社会的な健康を包括的に捉える概念です。一般的には、充実した人生を送るために必要な要素の組み合わせを指します。これには、良好な人間関係、自己実現、ストレスの管理、そして社会への貢献が含まれます。

具体的には、ウェルビーイングは「心の健康」や「感情の安定」といった心理的側面に加え、身体的な健康状態や生活環境も考慮されます。また、人とのつながりやサポートシステムが充実していることも重要です。

教育現場においては、ウェルビーイングが生徒の学習意欲や集中力に大きな影響を与えます。したがって、生徒一人ひとりのウェルビーイングを向上させることが、より良い教育を実現するための鍵といえるでしょう。

教育におけるウェルビーイングの重要性

教育におけるウェルビーイングの重要性は、近年ますます高まっています。生徒の心の健康が学習効果に直結することが多くの研究で明らかになっています。ウェルビーイングが高い生徒は、ポジティブな感情を抱きやすく、学業成績も向上する傾向があります。

さらに、ウェルビーイングは人間関係の構築にも大きな影響を与えます。生徒同士が信頼関係を築くことで、協力し合い、より良い学習環境を作り出すことができます。このように、ウェルビーイングの向上は、教室内の和やかな雰囲気をもたらし、教育全体の質を向上させる要素となります。

最後に、教員自身のウェルビーイングを向上させることも大切です。教員が健康であることが、生徒にとっても良い影響をもたらすからです。ウェルビーイングに対する理解を深め、実践していくことが求められています。

生徒の幸福感に与える影響

生徒の幸福感は、教育環境や教師の関わり方によって大きく影響を受けます。ウェルビーイングが重視されることで、生徒は自己理解が深まり、自己肯定感が高まります。これにより、学びへのモチベーションが向上し、積極的に授業に参加するようになります。

また、ウェルビーイングが高いクラス環境では、生徒間の人間関係が良好になり、友人関係を築きやすくなります。生徒同士が支え合い、共感し合うことで、心の安定感を得ることができ、自分自身の感情を適切に対処できるようになるのです。

さらに、教師が生徒の幸福感に配慮した取り組みをすることで、信頼関係を築きやすくなります。これは、生徒が安心して学び、自分らしさを発揮できる環境づくりにもつながります。このように、教育現場でのウェルビーイングの実践が、生徒の幸福感に直接的な影響を与えることは間違いありません。

学習成果とウェルビーイングの関連性

学習成果とウェルビーイングの関連性は、教育研究の中で注目されているテーマです。ウェルビーイングが向上すると、生徒はよりモチベーションを持って学習に取り組む傾向があります。心の健康が整っている時、人は新しい情報を吸収しやすく、創造的な思考も促進されるためです。

また、ウェルビーイングはストレス管理にも影響を与えます。ストレスが少ない環境では、生徒は安心して学ぶことができ、結果として学業成績も向上します。したがって、教育現場においてフォーカスすべきなのは、単に知識を詰め込むことではなく、心の安定をも含めたトータルなアプローチだといえるでしょう。

このように、学習成果とウェルビーイングは密接に関連しており、教育関係者は生徒の心の健康を支える取り組みを強化することが重要です。ウェルビーイングを重視した教育こそが、未来のリーダーを育てる基盤となります。

ウェルビーイングを高める具体的な方法

ウェルビーイングを高める具体的な方法はいくつかあります。まずは、ポジティブなフィードバックを積極的に行うことです。生徒の良い行動や成果を認識し、褒めることで自己肯定感を向上させる効果があります。

次に、マインドフルネスやストレス管理の技術を取り入れることも有効です。生徒に深呼吸やリラクゼーションの技法を教えることで、心の安定を図ることができます。

さらに、協力学習やグループ活動を重視することで、友人関係を築くことができます。生徒同士が支え合うことで、心理的な安全感が生まれ、学校生活への満足度が向上するのです。

最後に、教員自身のウェルビーイングにも目を向けることが重要です。自己管理や働き方の改善を図ることで、生徒に良い影響を与えることができるでしょう。

学校での取り組み

学校での取り組みとしては、ウェルビーイングを意識した環境作りが不可欠です。まずは、教室のレイアウトや雰囲気を改善し、居心地の良い空間を提供することが大切です。明るい色合いや装飾を取り入れることで、生徒がリラックスできる状況を整えます。

次に、カウンセリングや相談窓口の設置も有効です。生徒が気軽に相談できる場所を設けることで、心理的なストレスを軽減できるでしょう。また、定期的にウェルビーイングに関するワークショップや講演会を開催することで、教育全体の意識を高めることが可能です。

さらに、教員同士のサポート体制を強化することも重要です。共に話し合い、励まし合う環境を整えることで、教員自身のウェルビーイングも向上し、それが生徒に良い影響を与えることが期待されます。また、生徒自身が地域に貢献する活動を行うことで、自己価値を感じる機会を提供することも重要です。

家庭でできること

家庭でできるウェルビーイングの向上策は多岐にわたります。まず、子どもとのコミュニケーションを大切にすることが重要です。毎日の会話を通じて、子どもが感じていることや考えていることを理解する機会を増やします。これにより、子どもは自分の心情を表現する力を育むことができるのです。

次に、家族での共通の時間を設けることも効果的です。一緒に食事をすることや、趣味を楽しむことによって、家族の絆を深めることができます。これにより、安心感を持つことができ、精神的なサポートが得られます。

また、ストレスが多い現代において、休息の時間も忘れずに確保することが大切です。週末にのんびり過ごす日を設けたり、リラックスできる環境を整えることで、家庭全体のウェルビーイングを促進することができます。このような取り組みが、子どもたちの心の健康を支える土台となります。

社会との連携方法

社会との連携方法は、学校教育において非常に重要です。地域の企業や団体とのパートナーシップを結ぶことで、生徒に実践的な学びの機会を提供することができます。例えば、地域の企業と協力して職場体験を実施することで、将来のキャリアに対する意識を高めることができます。

また、地域の福祉施設やNPOと連携することも一つの方法です。ボランティア活動や地域イベントへの参加を通じて、生徒はコミュニティとの関わりを深めることができます。これにより、社会性や協力精神が養われ、ウェルビーイングの向上にもつながります。

さらに、保護者や地域住民を巻き込む取り組みも重要です。定期的なワークショップや説明会を通じて、教育方針や活動を共有し、理解を得ることで、支援の輪を広げることができるでしょう。このように、社会との連携を強化することは、教育現場のウェルビーイングを高めるための大きな一歩となります。

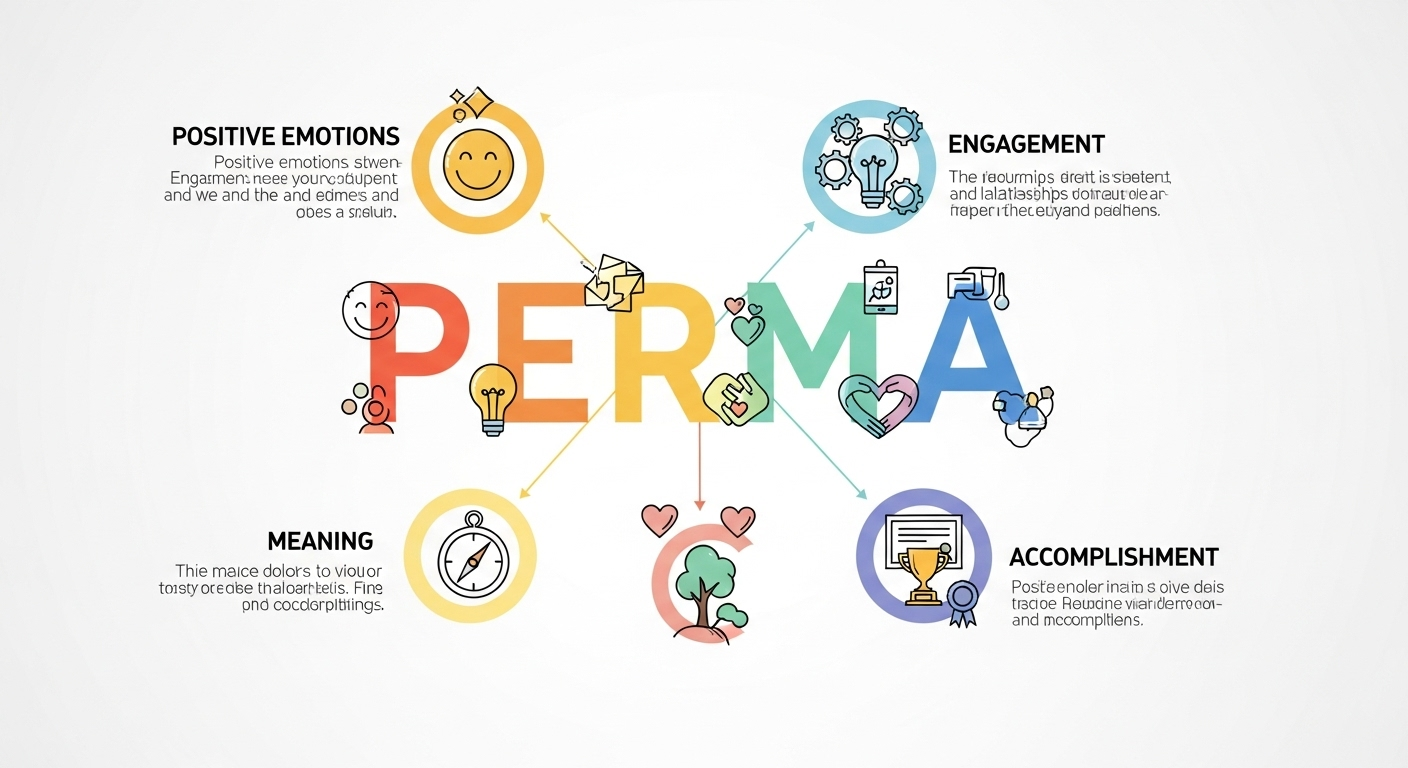

ウェルビーイングを高める5つの要素「PERMA」

ウェルビーイングを高めるためには、PERMAモデルが非常に有効です。PERMAは、ポジティブな感情(Positive Emotion)、エンゲージメント(Engagement)、人間関係(Relationships)、意味(Meaning)、達成(Accomplishment)の5つの要素から成り立っています。

P: Positive Emotion(ポジティブな感情)

ポジティブな感情は、ウェルビーイングの基本となる要素です。生徒がポジティブな感情を持つことで、学びの意欲が高まり、より充実した学校生活を送ることができます。教育現場では、生徒が楽しいと感じる活動や体験を提供することが重要です。

たとえば、授業にゲームやグループ活動を取り入れることで、学ぶことの楽しさを感じやすくなります。趣味や好きなことを活かしたプレゼンテーションを行い、生徒同士で共感を得ることもポジティブな感情を促進します。

さらに、ポジティブな感情は人間関係を強化する役割も果たします。友好的な環境が築かれることで、生徒同士が支え合い、安心して学ぶことができるようになります。

このように、ポジティブな感情を育むことは、ウェルビーイングを高めるための重要な取り組みです。教育者は、生徒が前向きな感情を持てるような環境作りを心掛けるべきです。

E: Engagement(エンゲージメント)

E: Engagement(エンゲージメント)は、ウェルビーイングの重要な要素の一つです。エンゲージメントとは、学びに対する没頭や関与の度合いを指します。学生が授業にどれだけ集中し、興味を持って参加しているかが、彼らの学習効果に大きく影響します。

エンゲージメントを高めるためには、アクティブ・ラーニングを取り入れることが有効です。グループディスカッションやプロジェクト学習などの協働的な活動を通じて、生徒が自ら考え、自らの意見を表現する機会を増やすことが求められます。これにより、生徒は授業に対してより深い関与を持つことができます。

さらに、教師が生徒の興味や関心を理解し、それに基づいて教材を工夫することも重要です。生徒が興味を持てるテーマや実生活に関連する課題を取り入れることで、学びのエンゲージメントは自然に向上します。最終的には、生徒が主体的に学ぶ姿勢を育むことが、彼らのウェルビーイングに貢献するのです。

R: Relationships(良好な人間関係)

良好な人間関係は、ウェルビーイングを高める重要な要素の一つです。教育現場において、生徒同士や教員と生徒の関係が良好であることは、学習環境に大きく影響します。

特に、信頼関係の構築やサポートの提供は、生徒の心理的な安全性を確保します。生徒が困難な状況に直面した際に、周囲に頼れる存在がいることで、安心して相談できる環境が整います。この結果、彼らは自己表現やコミュニケーション能力を高めることができます。

また、良好な人間関係は、学びに対するモチベーションやエンゲージメントを向上させます。クラスメートとの絆が深まることで、協力して学べる機会が増え、相互に刺激し合うことで成長につながります。

したがって、教育現場では人間関係を大切にし、意識的にコミュニケーションやチーム活動を促進する取り組みが必要です。準備された環境は、生徒の成長を支える基盤となります。

M: Meaning(意味のある活動)

教育現場において重要な要素の一つが、MのMeaning(意味のある活動)です。生徒が学ぶ内容に意義を見出すことが、彼らの学習意欲を向上させる鍵となります。

意味のある活動を取り入れるためには、まず生徒が興味を持つテーマや問題を見つけることが必要です。例えば、環境問題や社会の課題といった身近なテーマを取り上げることで、生徒は自分の学びが社会とつながっていることを実感できるようになります。

さらに、学びの成果を他者と共有する機会を設けることも効果的です。プロジェクト発表やボランティア活動を通じて、生徒は自分の学びが他の人に役立っていると感じることができ、これが更なるモチベーションにつながります。

最後に、意味のある活動は生徒の自己成長にも寄与します。達成感や人とのつながりが、彼らのウェルビーイングを高める要素となるのです。

A: Accomplishment(達成感)

A: Accomplishment(達成感)は、ウェルビーイングを高めるための重要な要素です。達成感は、目標を達成したときに感じる喜びや満足感を指します。この感覚は、自己効力感や自己価値感を高め、生徒の学習意欲を向上させる役割を持っています。

教育現場では、生徒が小さな目標を設定し、達成する機会を提供することが大切です。例えば、短期的なプロジェクトや課題を用意し、達成した際にはその努力を称賛することで、達成感を味わわせることができます。

さらに、達成感を促進するためには、フィードバックが重要です。適切なタイミングでの評価や支援を行うことで、生徒は自分の進歩を感じやすくなります。個々の成長を認め、励ますことで、学ぶことの楽しさを再確認する手助けができるのです。

最後に、達成感は単に学業に限らず、スポーツや芸術など他の活動にも関連しています。さまざまな分野での成功体験を積むことで、生徒は多角的な成長を遂げることができるのです。

国内外の取り組み事例

国内外でのウェルビーイングに関する取り組み事例は、多岐にわたります。例えば、アメリカでは多くの学校がソーシャル・エモーショナル・ラーニング(SEL)プログラムを導入しています。これは、生徒の感情や人間関係のスキルを育成することを目的としています。これにより、生徒はストレスに対処する能力を高め、円滑な人間関係を築くことができるようになります。

一方、日本においても、ウェルビーイングを意識した教育の動きが広がっています。最近では、学校全体でのメンタルヘルス教育や地域との連携を強化する取り組みが進められています。特に、コミュニティベースでのサポートを重視したプログラムが、地域全体で生徒のウェルビーイングを助ける重要な要素として認識されています。

これらの国内外の事例は、ウェルビーイングが教育において重要なテーマであることを示しています。教育現場全体での取り組みが求められているのです。

世界のウェルビーイング教育事例

世界各国には、ウェルビーイングを重視した教育の優れた事例がいくつか存在します。まず、フィンランドでは「幸福の教育」として知られるアプローチが採用されています。この教育システムでは生徒の自主性を尊重し、ストレスの少ない環境で学ぶことを重視しています。授業内容は生徒の興味に合ったもので構成され、生徒は自己成長を実感しやすいと言われています。

さらに、ニュージーランドの学校ではマインドフルネス教育を導入し、生徒が自分の感情に向き合う時間を設けています。この取り組みによって、生徒は自分の心と身体の状態を理解し、ストレス軽減や集中力向上に効果があると報告されています。

これらの事例は、ウェルビーイング教育が生徒にポジティブな影響を与えるだけでなく、学びの質を向上させることを示しています。教育の現場でこのようなアプローチを取り入れることが、今後の重要なテーマとなっていくことでしょう。

日本のウェルビーイング教育事例

日本におけるウェルビーイング教育の事例として注目されているのが、ソーシャル・エモーショナル・ラーニング(SEL)を基盤としたプログラムの導入です。多くの学校では、感情の理解や対人関係スキルを育む授業が行われています。この取り組みは、単に学力向上を目指すだけでなく、生徒の心の健康を大切にすることを目的としています。

例えば、ある自治体の小学校では、週に1回、全校生徒が集まって「心の授業」を行っています。ここでは、自分の感情を表現する演習や、仲間とのコミュニケーションを深める活動が実施され、全校の雰囲気が和やかになるといった成果も見られています。

また、中学校では、教師自身がウェルビーイングを意識した授業を展開し、生徒のメンタルヘルスにも配慮した教育環境を整えています。これにより、生徒たちは安心して学び、成長できる環境が提供されています。こうした取り組みは、今後の教育の在り方としてますます重要視されるでしょう。

地方自治体や企業の取り組み

地方自治体や企業においても、ウェルビーイングの重要性が広く認識され、様々な取り組みが行われています。例えば、多くの地方自治体では、子どもたちの心身の健康をサポートするために、学校と地域が連携したプログラムを実施しています。これにより、心の健康を促進するための講座や相談窓口が設置され、地域全体で子どもたちを見守る体制が整えられています。

企業でも、従業員のウェルビーイングに配慮した施策が進められています。社員のメンタルヘルスや健康管理を重視する企業が増え、健康的な職場環境を提供するためのプログラムやイベントが実施されています。特に、企業研修においてコミュニケーションの向上やストレス管理の技術を学ぶ機会が設けられることで、働く人々の全体的な幸福感を高めています。

このように、地方自治体や企業が連携してウェルビーイングの取り組みを進めることは、教育現場における生徒の心の健康を支える上でも非常に重要な意味を持つのです。

ウェルビーイングを意識した教育の未来

ウェルビーイングを意識した教育は、今後ますます重要なテーマとなるでしょう。現代社会では、ストレスやメンタルヘルスの問題が多く、学校環境でもそれは例外ではありません。そこで、ウェルビーイングを取り入れた教育は、生徒の心の安定や社会的スキルの向上に寄与するのです。

ウェルビーイングを中心に据えた教育は、単なる知識の詰め込みではなく、感情や人間関係の構築を重視します。これにより、生徒たちは自己理解を深め、自分の感情を適切に表現する力を養うことができます。さらに、教員もウェルビーイングを意識することで、より良い教育環境を提供できるようになります。

今後の教育では、ウェルビーイングが不可欠な要素となるでしょう。このアプローチを通じて、より幸福で健康的な学びの場が築かれることが期待されています。そこから生まれる学びの成果は、未来を担う子どもたちの成長に大きな影響を与えるのではないでしょうか。

これからの教育環境の改善点

これからの教育環境の改善点は、さまざまな側面から考えられます。まず重要なのは、物理的な環境です。快適な教室や安全な学校施設は、生徒たちの学びに大きな影響を与えます。たとえば、自然光が十分に入る空間や、リラックスできるスペースを設けることで、生徒の集中力や創造性が向上します。

次に、人間関係の改善が挙げられます。教師と生徒の信頼関係を築くために、対話の機会を増やすことが重要です。生徒が自分の意見を自由に表現できる環境を整えることで、彼らの自己肯定感も高まります。

さらに、メンタルヘルスのサポートも欠かせません。専門のカウンセラーを配置し、生徒が必要な時に相談できる体制を整えることが求められます。このように、教育環境の改善は、ウェルビーイングを意識したアプローチで進めることが必要です。

持続可能なウェルビーイング教育を目指して

持続可能なウェルビーイング教育を目指すことは、教育現場における新たな挑戦です。これは、一時的な施策ではなく、長期的な視点を持った取り組みを意味します。生徒一人ひとりが心身ともに満たされ、安心して学べる環境を整えることが重要です。

そのためには、まず教員自身がウェルビーイングの重要性を理解し、日々の教育活動に反映させる必要があります。教員が心の健康を保ち、生徒との信頼関係を築くことで、教育現場全体がより良い方向へと進むでしょう。

さらに、学校全体での協力が不可欠です。保護者や地域の人々とも連携し、幅広いサポート体制を構築することで、持続可能なウェルビーイング教育が実現できます。こうした取り組みが積み重なることで、生徒たちが健やかに成長し、未来を切り開く力を養うことができるのです。

まとめ

教育におけるウェルビーイングの重要性は、今後ますます高まっていくと考えられます。ウェルビーイングは、単に学業成績だけでなく、生徒が心身ともに健全に成長できる環境作りに寄与します。教育現場でこれは非常に重要な要素です。

ウェルビーイングを意識した教育方法は、生徒同士のコミュニケーションや協力を促進し、教室内の雰囲気を改善します。また、教員自身も心の健康を保つことで、より良い教育を提供することが可能です。

このように、ウェルビーイングは教育の質を向上させるための鍵となります。学ぶことの楽しさや充実感を感じられる環境を整えることで、未来を担う子どもたちがより良い社会を築くことができると信じています。