マーケティングBLOG

教育現場におけるウェルビーイングとは?心の健康を支える学校づくりと実践事例

導入実績800サイト以上!!

「カスタメディア」の事例ダウンロードは

こちら

近年、教育現場で「ウェルビーイング(Well-being)」の重要性が高まっています。ウェルビーイングとは、心身の健康や幸福感を総合的に高める考え方であり、学びの質にも大きな影響を与えます。ストレス社会を生きる学生にとって、安心して学べる環境づくりは欠かせません。本記事では、教育とウェルビーイングの関係性を解説し、日本と世界の実践事例を通して、心の健康を支える教育のあり方を探ります。

目次

ウェルビーイングの基本概念

ウェルビーイングに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

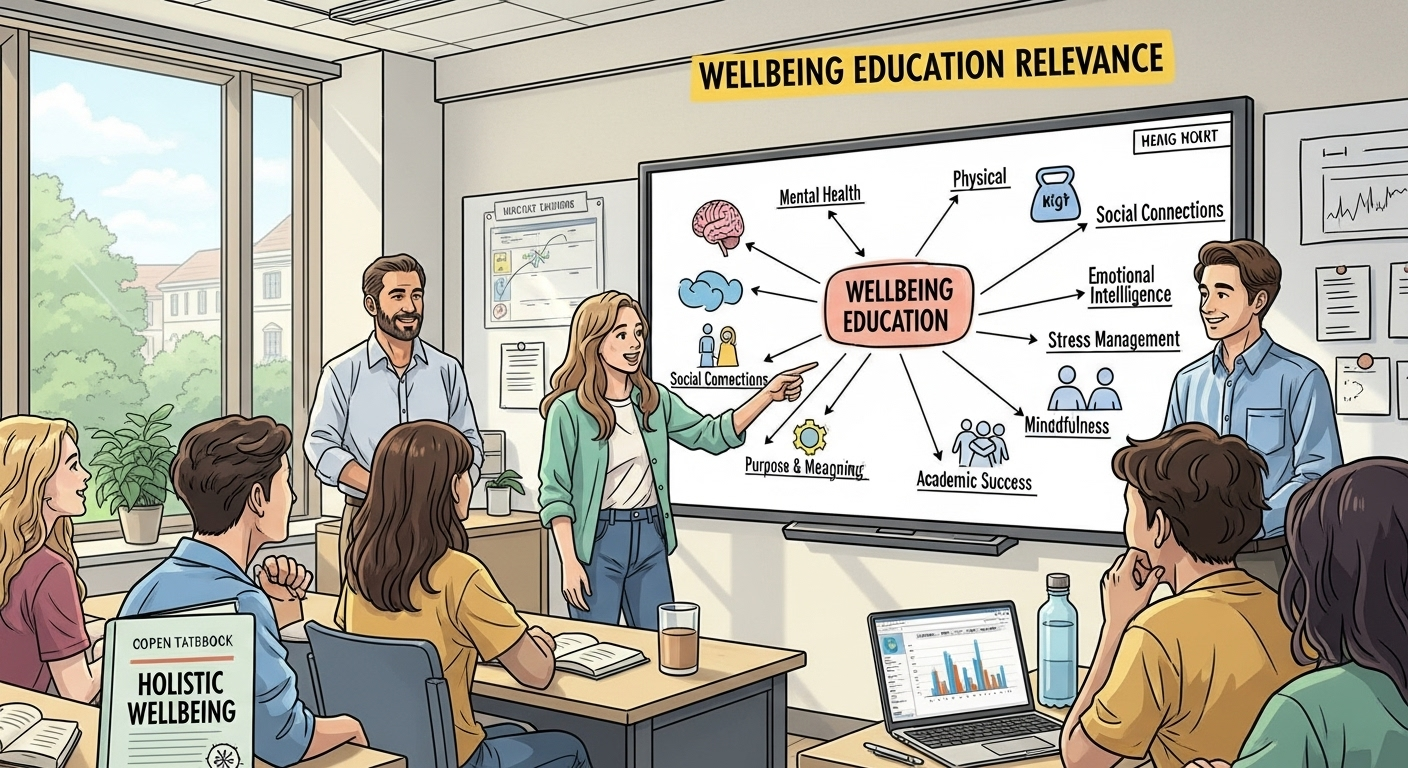

ウェルビーイングの基本概念は、心身の健康、感情的な満足感、人間関係による支えなど、さまざまな要素が組み合わさった状態を指します。単に病気がないことだけではなく、充実した生活を送るための重要な要素として位置付けられています。

教育現場においては、学生が心身ともに健康であることが、学業や社会生活においても良い影響を与えます。具体的には、自己効力感や感情の安定を育むことで、学びの意欲を高めることが可能です。

また、良好な人間関係が築ける環境を整えることもウェルビーイングの重要な一環です。教師や保護者、友人とのつながりが心の支えとなり、学生の適応能力を向上させる要因となるのです。このように、ウェルビーイングは教育の質を高めるための基盤となる概念です。

教育におけるウェルビーイングの背景

教育におけるウェルビーイングの背景には、近年の社会の変化が大きく影響しています。情報化社会の進展やインターネットの普及により、学生たちは常に多くの情報にさらされています。そのため、ストレスや不安を感じる機会が増加し、心の健康が損なわれることもあります。

また、学業の競争が激化する中で、成果主義が重視される傾向にあります。このような環境では、学生は自己の価値を成績で測りがちになり、心のゆとりを持つことが困難になることがあります。そこで、ウェルビーイングを重視することは、こうした課題を克服するための重要な要素となっています。

さらに、国際的な教育政策や研究も、ウェルビーイングの重要性を指摘しています。これらを受け入れ、実践することで、学生はより健康的で充実した学びの環境を享受できるようになります。

世界的な傾向

世界的な傾向として、教育におけるウェルビーイングの重要性が広く認識されるようになっています。特に、OECD(経済協力開発機構)やUNESCO(国際連合教育科学文化機関)などの国際機関が、教育の質を向上させるためには、学習者の心の健康が不可欠であると提唱しています。

これに伴い、多くの国や地域で、心の健康を教育カリキュラムに組み込む取り組みが増加しています。たとえば、アメリカやイギリスでは、メンタルヘルス教育が導入され、学生がストレス管理や自己認識を学ぶ機会が提供されています。

また、北欧諸国では、セーフティネットやサポートシステムが充実しており、学生一人ひとりのウェルビーイングを支える文化が根付いています。このように、世界中でウェルビーイングに対する関心が高まる中、日本においてもその重要性を再認識し、実践することが求められています。

日本の現状と課題

日本における教育の現状と課題は多岐にわたります。特に、メンタルヘルスの問題が深刻化しており、学生の中には学業や人間関係でのストレスを抱える者が増えています。近年の調査では、うつ症状を訴える学生が増加していることが明らかになっています。

このような背景から、教育現場におけるウェルビーイングの重要性が高まっています。しかし、実際の取り組みは地域や学校によってばらつきがあり、十分な対応がなされていないのが現状です。メンタルヘルス教育や相談窓口の設置が求められていますが、いまだ取り組みが始まっていない学校も存在しています。

さらに、教員自身も多忙であるため、ウェルビーイングに関する教育的アプローチを実践する余裕がないという課題も指摘されています。このため、教育政策の見直しとともに、教員への研修やサポート体制の整備が急務です。教育現場におけるウェルビーイングの実現は、学生の心身の健康を守り、より良い学びを促進するための鍵となるでしょう。

ウェルビーイングと教育の関連性

ウェルビーイングと教育の関連性は非常に深いものです。教育現場において、学生の心身の健康が向上すれば、学習意欲や学業成績にも良い影響を与えることが多くの研究で示されています。

まず、ウェルビーイングが向上することで、学生はストレスを軽減し、情緒的な安定を得られます。これにより、集中力が増し、効果的な学習を促す環境が整います。また、ポジティブな気持ちで学ぶことは、コラボレーションやコミュニケーションを活発化させ、社会的スキルの向上にも寄与します。

さらに、将来のキャリアにおいても、ウェルビーイングは重要な要素です。職場でのパフォーマンスや人間関係にも好影響を与えるため、教育の段階でウェルビーイングを重視することは、学ぶことの質を高めるだけでなく、社会全体の未来をも変える可能性を秘めています。

教育におけるウェルビーイングの要素

教育におけるウェルビーイングには、いくつかの重要な要素が存在します。まず第一に、心理的安全性が挙げられます。学生が自分を自由に表現できる環境が整っていると、安心して学ぶことができます。

次に、社会的つながりの重要性です。友人や教師との良好な関係が形成されることで、学生はサポートを受けやすく、ストレスを軽減できます。これが学生の幸福感を高める要因となります。

また、物理的な環境もウェルビーイングに影響を与えます。快適で整った学習環境は、学ぶ意欲を増す一方で、注意力を維持する助けにもなります。

最後に、自己成長や達成感を感じることも重要です。目標を設定し、それを達成することで得られる満足感は、個々のウェルビーイングを大いに向上させます。これらの要素が連携し合うことで、教育現場でのウェルビーイングがより確実に実現されるのです。

ウェルビーイングを育む具体的な教育活動

ウェルビーイングを育むためには、さまざまな具体的な教育活動が考えられます。まず、心の健康を重視したプログラムが有効です。例えば、ストレスマネジメントやメンタルヘルスに関するワークショップを取り入れることで、学生が自己管理のスキルを向上させることができます。

次に、アクティブラーニングの導入も重要です。グループ活動やプロジェクトを通して、学生同士の交流を深め、協力やコミュニケーション能力の向上を図ります。こうした活動は、仲間との絆を深めるだけでなく、自信を持って意見を表現する機会を提供します。

さらに、フィードバック文化の醸成も有益です。教師が積極的に学生の成果を評価し、励ましの言葉をかけることで、学生の自己肯定感を高めることができます。ウェルビーイングを育む教育活動は、学生の成長を支える大切な要素となります。

ウェルビーイングを高めるための策略

ウェルビーイングを高めるためには、いくつかの具体的な策略が有効です。まず第一に、教育カリキュラムにソーシャルエモーショナルラーニング(SEL)を取り入れることが挙げられます。SELは、自己認識や他者理解、感情の管理などを育む教育手法で、学生たちの精神的健康を支える基盤を作ります。

次に、心の健康に関する情報を提供することも重要です。メンタルヘルスの専門家との連携を強化し、定期的にワークショップや講演を開催することで、学生や保護者が心の健康について理解を深めることができます。

また、学校内でのコミュニティの形成も鍵となります。生徒同士や教職員の間に信頼関係を築くことで、安全な学びの場を提供し、互いの支え合いが生まれる環境を整えることができます。これらの策略を取り入れることで、ウェルビーイングを高める実践が可能となり、教育現場全体の質が向上するでしょう。

教員や学校の役割

教員や学校は、ウェルビーイングを高める上で中心的な役割を果たします。まず、教員自身が生徒のメンタルヘルスに対する理解を深めることが重要です。自身が心の健康を重視する姿勢を示すことで、生徒にとっての良い模範となります。

次に、学校は安全で受容的な環境を整える責任があります。学生が安心して自分を表現できる場を提供し、ストレスや不安を軽減するための取り組みを進めるべきです。たとえば、リラックスするためのスペースを設けたり、定期的にメンタルヘルスチェックを行うことが考えられます。

さらに、教員は生徒の気づきを促すため、対話を大切にする必要があります。心の健康についてオープンに話す機会を作ることで、生徒が抱える問題を見逃さず、適切なサポートを行うことができます。これらの取り組みを通じて、教員や学校はウェルビーイングの促進に寄与することができるのです。

地域との連携

地域との連携は、ウェルビーイングを高めるための重要な要素です。教育機関が地域社会と積極的に関わることで、学生はさまざまな経験を通じて成長することができます。

具体的には、地域の施設や団体との協力により、ボランティア活動やインターンシップを推進することが考えられます。こうした活動は学生に実社会とのつながりを感じさせ、自己肯定感を高めるための大きな役割を果たします。

また、地域のイベントに参加することで、家族や地域住民とのコミュニケーションが促進され、社会的な支援体制が強化されます。これにより、学生たちは多様な人々との関わりを通して、感謝の気持ちや思いやりを学ぶことができるのです。

このように、教育機関が地域と連携することは、充実したウェルビーイングを実現するために不可欠なステップと言えるでしょう。地域との結びつきを深めることで、学生や保護者、教職員が共に成長できる環境を整えていくことが求められています。

ICTの活用によるウェルビーイングの推進

ICT(情報通信技術)の活用は、教育現場におけるウェルビーイングの推進において非常に有効です。新しいテクノロジーを取り入れることで、学習の質を向上させるだけでなく、生徒一人ひとりのニーズに合ったサポートを行うことができます。

例えば、オンラインプラットフォームを利用することで、自宅での学習支援が可能になり、時間や場所にとらわれない柔軟な学びが実現します。また、メンタルヘルスに関連したアプリケーションを通じて、ストレス管理やリラクゼーション法を学ぶ機会も増えています。

これらのICTツールは、生徒同士のつながりを深める助けにもなります。コミュニケーションツールを使えば、クラスメートと簡単に連絡を取り合うことができ、孤独感の軽減にも寄与します。このように、ICTの導入を進めることは、教育現場のウェルビーイングを向上させる重要な施策と言えるでしょう。

事例紹介: 日本と世界の教育現場から

日本や世界の教育現場には、ウェルビーイングを重視したさまざまな取り組みがあります。まず、日本の事例として、ある学校では心の教育プログラムを導入し、定期的なメンタルヘルスチェックを行っています。これにより、生徒が自分の感情を理解し、お互いにサポートし合う環境が整っています。

次に、海外の事例として、フィンランドの教育システムが挙げられます。フィンランドでは、学習の自由度が高く、心理的安全性が確保された環境が提供されています。このような環境により、生徒は自分のペースで学び、創造性を発揮できる場が広がっています。

これらの事例から、ウェルビーイングを重視した教育の効果が期待できることがわかります。日本や世界の成功例から学び、教育現場全体でウェルビーイングを向上させる取り組みが求められています。

日本の事例

日本の教育現場において、ウェルビーイングを重視した取り組みが進んでいます。たとえば、ある公立中学校では心の教育プログラムを導入し、生徒一人ひとりのメンタルヘルスをサポートしています。このプログラムでは、専門のカウンセラーによる個別相談やグループワークを通じて、自己理解を深めることを目的としています。

さらに、この学校では、授業の合間にブレインブレイクとしてリフレッシュタイムを設けています。この時間を利用して、生徒たちは軽い体操やマインドフルネスを体験し、心を落ち着けることができます。これにより、生徒の集中力が向上し、学習効果も高まっています。

こうした取り組みを通じて、学びの場がよりサポートされていることが実感され、生徒たちのウェルビーイングの向上が期待されています。日本の事例は、他の教育機関にとっても参考になる情報が豊富です。

世界の事例

世界の教育現場には、ウェルビーイングを重視した革新的な取り組みが数多く存在します。たとえば、アメリカのカリフォルニア州にあるある学校では、ソーシャルエモーショナルラーニング(SEL)プログラムを導入しています。これにより、生徒は自己認識や感情管理、人間関係のスキルを学ぶことができます。

また、デンマークでは、子どもたちが自然の中で過ごす時間を大切にする教育方針を採用しています。野外活動を通じて、子どもたちはストレスを軽減し、社会的スキルやチームワークを身につけることができます。

さらに、ニュージーランドの教育機関では、地域社会との連携を強化し、メンタルヘルス支援を提供するプログラムが展開されています。これにより、子どもたちは安心して学べる環境を得ることができ、学習意欲の向上にもつながっています。

このような国際的な事例から、教育におけるウェルビーイングの重要性を再認識し、各国の成功事例を参考にすることが教育改善の鍵となるでしょう。

まとめ

教育におけるウェルビーイングの重要性は、多くの研究や実践から明らかになっています。学生の心身の健康が学習効果に与える影響は大きく、教育現場ではウェルビーイングを重視することが求められています。

ウェルビーイングを向上させるためには、学校内の環境や人間関係の改善が不可欠です。例えば、安心して意見を言える雰囲気や、友情を育む授業があると、学生はより自分を大切に感じます。

また、教職員自身のウェルビーイングも重要です。教師が心の健康を保ちながら教育に取り組むことで、学生たちにも良い影響を及ぼすことができます。教育の質を向上させるためには、ウェルビーイングを実践し、全体的な幸福感を高める取り組みが推進されることが必要です。