マーケティングBLOG

共創と協働の違いとは?未来を切り拓く新しい価値創造のカタチ

導入実績700サイト以上!!

「カスタメディア」の事例ダウンロードは

こちら

現代のビジネスや社会課題の解決において、「共創(Co-Creation)」と「協働(Collaboration)」は重要なキーワードとなっています。企業や組織が単独で価値を生み出す時代から、多様なステークホルダーとともに新しい価値を創り出す時代へとシフトしています。本記事では、共創と協働の概念の違い、メリット、成功のポイント、そして実際の事例について詳しく解説します。

1. 共創と協働の違いとは?

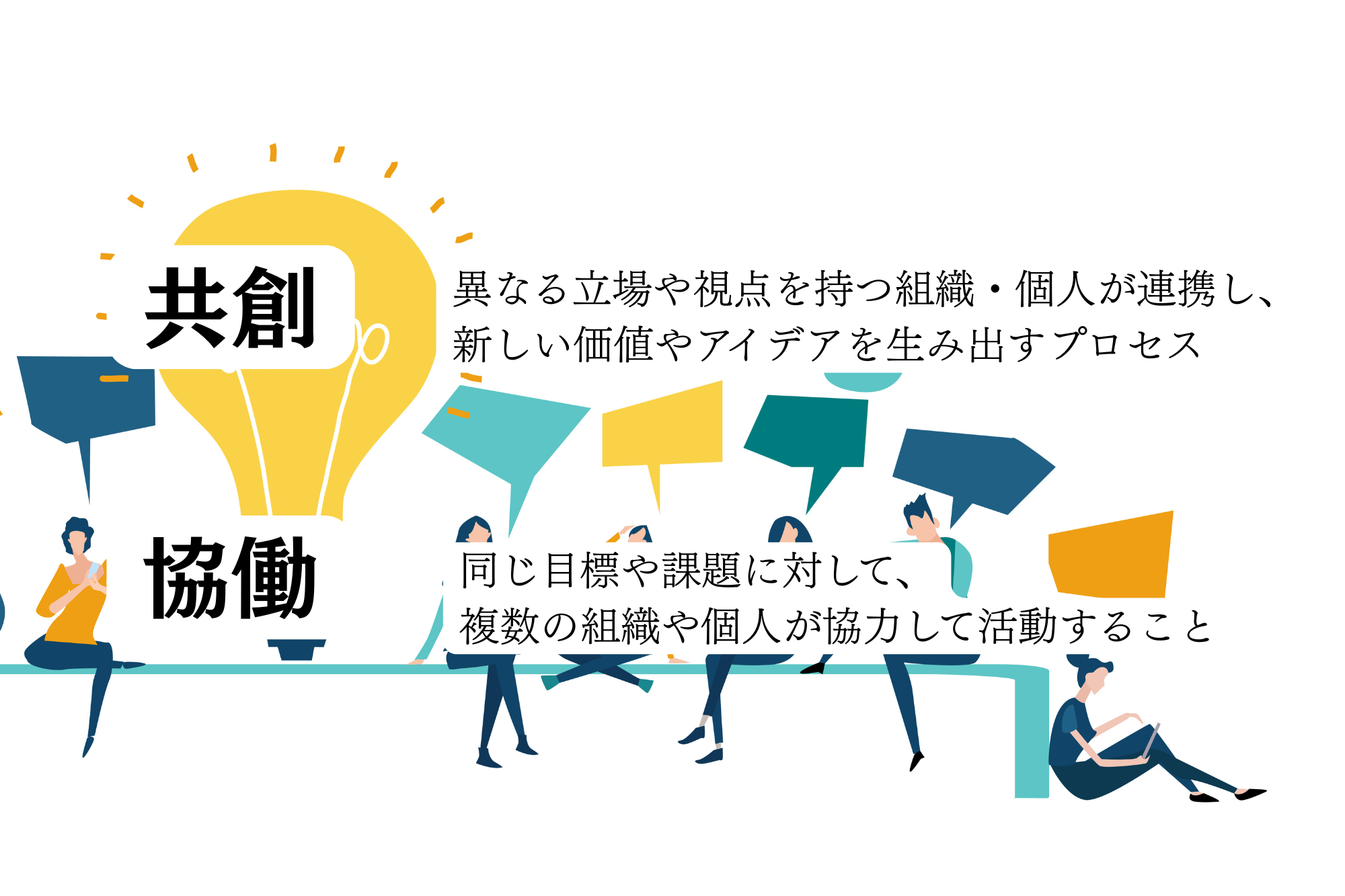

「共創」と「協働」は似た概念ですが、それぞれの意味や目的には違いがあります。

共創(Co-Creation)とは?

共創とは、異なる立場や視点を持つ組織・個人が連携し、新しい価値やアイデアを生み出すプロセスを指します。企業と顧客、自治体と市民、異業種の企業同士が協力し、互いの強みを活かしながら新しい製品やサービスを創造することが特徴です。

例:

- 企業が顧客と共に製品を開発する(オープンイノベーション)

- 異業種企業がコラボレーションして新しい市場を開拓する

- 自治体と住民が協力して街づくりを行う

共創について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

協働(Collaboration)とは?

協働とは、同じ目標や課題に対して、複数の組織や個人が協力して活動することを指します。共創と異なり、新しい価値の創造よりも、既存の課題解決や目標達成を重視することが多いです。

例:

- NPOと企業が協力して社会問題を解決する

- 社内の異なる部署が協力して業務効率を向上させる

- 教育機関と企業が連携し、人材育成プログラムを実施する

2. 共創・協働のメリット

共創と協働には、単独での取り組みにはない多くのメリットがあります。

① イノベーションの創出

異なる分野の知識や技術を組み合わせることで、これまでになかったアイデアやビジネスモデルを生み出すことが可能になります。企業単独では解決が難しい課題にも、新しい視点を持ち込むことで突破口が見つかることがあります。

② 多様な視点を活かした問題解決

一つの組織や個人だけでは偏った考え方に陥りがちですが、異なるバックグラウンドを持つ人々と協力することで、多角的な視点から問題を分析し、より効果的な解決策を導き出すことができます。

③ リソースの有効活用

企業や組織が持つ資源(人材・技術・ネットワークなど)を共有することで、コストを抑えながら効率的に成果を出すことが可能になります。特に、中小企業やスタートアップにとっては、大手企業との協業が成長の大きなチャンスになります。

④ ステークホルダーとの関係強化

共創や協働を通じて、企業と顧客、自治体と住民、企業間の信頼関係が深まります。これにより、ブランド価値の向上や、長期的なパートナーシップの構築が期待できます。

3. 共創・協働を成功させるためのポイント

① 明確な目的とビジョンを共有する

共創・協働を成功させるためには、関係者全員が共通の目標を理解し、共有することが重要です。目的が不明確なまま進めると、途中で方向性のズレが生じ、協力がうまく機能しなくなる可能性があります。

② 相互の強みを活かす

協力する相手の強みを正しく理解し、それを最大限活かすことが成功のカギとなります。異なる組織や個人が持つスキルや知識を組み合わせることで、新たな価値を生み出すことができます。

③ オープンなコミュニケーション

円滑な共創・協働には、オープンで誠実なコミュニケーションが不可欠です。情報共有を積極的に行い、意見を尊重し合うことで、信頼関係を築くことができます。

④ 柔軟なマインドセット

共創や協働では、予測できない変化や新しいアイデアが生まれることが多くあります。そのため、固定概念にとらわれず、柔軟に対応できる姿勢が求められます。

⑤ 成果の可視化とフィードバックの活用

共創や協働の成果を定期的に可視化し、関係者全員が進捗を把握できるようにすることが重要です。また、継続的にフィードバックを取り入れることで、プロジェクトの改善を図ることができます。

4. 共創・協働の実例

① 大手企業とスタートアップの共創

大手企業がスタートアップと協力し、最新技術を活用した新しい製品を開発する例が増えています。例えば、トヨタとAIスタートアップが共同で自動運転技術の研究を行うなど、異なる組織の強みを融合させることで、革新的な技術開発が可能になっています。

② 地域活性化プロジェクト

自治体、企業、NPOが協働し、地域の活性化を図る取り組みも増えています。例えば、過疎化が進む地方で、地元の特産品を活用した新しい観光プランを共創することで、地域経済の活性化に貢献しています。

③ 教育分野での協働

大学と企業が連携し、実践的な教育プログラムを共創する事例もあります。これにより、学生は実際のビジネス課題に取り組む機会を得られ、企業は将来の人材育成に貢献できるというメリットがあります。

5. まとめ

共創と協働は、単なる「協力関係」ではなく、互いの強みを活かしながら新しい価値を生み出すプロセスです。これらを効果的に活用することで、ビジネスの成長や社会課題の解決が可能になります。

未来の社会において、共創と協働はますます重要な役割を果たしていくでしょう。企業、自治体、個人が積極的に共創・協働に取り組むことで、より良い未来を築くことができるのです。